•

LE BICENTENAIRE DU GRAND SANHEDRIN DE NAPOLEON

Par où passe l’histoire, la petite et la grande

Les questions posées au Grand Sanhédrin de Napoléon sont, traditionnellement de deux ordres : historique et halakhique. Malheureusement, elles avancent souvent de manière unilatérale/ les historiens, généralement ignorant du Talmud, ont toutes les peines du monde à mesurer la portée des décisions doctrinales du grand Sanhédrin : et les Talmudistes, peu soucieux de l’histoire, oblitèrent la dimension politique de l’événement. Notre projet, cependant, ne pourra pallier ce défaut qu’en réalité nous avaliserons, puisqu’il tient à l’objet lui-même et non à un problème de méthode. Car l’articulation de ces deux plans, que nous qualifierons rapidement de halakhique et politique, se manifeste à travers le Grand Sanhédrin comme une impasse. C’est ce que nous espérons montrer. Pour ce faire, notre propos se déploiera dans un champ bien défini : le choc de la halakha et du juridisme français occasionné par le Grand Sanhédrin et les bouleversements qui s’en sont suivis dans le monde juif. Cette dimension « juridique » de l’événement semble quasiment oubliée par les travaux les plus récents, quand elle n’est pas balayée d’un revers de main au nom de présupposés douteux. Or, à nos yeux, les seules questions que l’on puisse poser au Grand Sanhédrin et qui sont susceptibles de receler un enjeu sont précisément de cet ordre.

Rappelons brièvement les faits : en 1806, Napoléon fait convoquer une assemblée de notables juifs à laquelle il soumet une série de questions relatives à la compatibilité de la tradition rabbinique et du code civil en matière matrimoniale (I), à l’attitude des Juifs envers la France et ses citoyens (2), à l’organisation interne du milieu rabbinique (3) ainsi qu’à la position rabbinique à l’égard de l’usure (4). Voulant donner un cachet plus « officiel », aux yeux des Juifs, aux décisions de cette assemblée, Napoléon la remplace bientôt par un grand Sanhédrin qui, reprenant l’essentiel du rapport de la précédente assemblée, adopte neuf articles en réponse auxdites questions et est dissous peu de temps après , en mars 1807 (5). Mais ces quelques articles doctrinaux ont su créer une dynamique ; les décisions adoptées ont promu et réglementé l’intégration des Juifs à l’Etat français, et la lettre aussi bien que l’esprit du Grand Sanhédrin constituent aujourd’hui encore l’essentiel du mode ordinaire aux Juifs d’être français. L’interprétation de ce dernier élément a suscité les plus âpres polémiques. L’enjeu est de taille : il ne s’agit plus de disserter sur les heurts et les malheurs du Juif en exil, question scolaire et indifférente tant il est vrai que peu de Juifs aujourd’hui se pensent encore en exil, mais de parler de cette transformation-là précisément, qui a vu l’exil des Juifs muter tout à coup en un séjour « légal » reconnu et non discriminatoire, en une résidence indéfinie, à défaut de se dire ouvertement définitive. En d’autres termes : avoir une patrie, être, en commun avec d’autres et sur un pied d’égalité avec eux, français (6), rabbinique

Pour cette raison toute appréciation du Grand Sanhédrin est avant tout un jugement porté sur notre situation présente et rapportée à ceux à qui nous le devons, selon l’idée que chacun se fait du Judaïsme et des Juifs, ou de ce qu’ils devraient être. Soyons clairs, aucune appréciation, de quelque nature qu’elle soit, n’échappe à cette règle. Notre tentative, en conséquence, sera des plus périlleuses puisque nous voulons mesurer l’écart produit dans le monde juif par l’intervention napoléonienne et les décisions du Grand Sanhédrin, ce qui regarde directement notre temps et sa place au regard des temps antérieurs.

Par où l’histoire tourne court

Ce point mérite d’abord une explication, car il ne paraît pas acquis. Si tous les auteurs s’accordent pour dire qu’il s’est passé quelque chose au printemps 1807- sinon, ce n’était pas la peine d’y consacrer un écrit – certains d’entre eux expliquent en conclusion que ce « quelque chose » n’était en fait qu’un « rien du tout » et que le visage présenté par la tradition juive au sortir de cette affaire ressemblait comme un frère à celui des temps antérieurs. Il suffit, en effet, de montrer que tout s’est déroulé selon la halakha, conformément au droit rabbinique, et que l’intervention impériale fut sans conséquence juridique notable, pour que l’écart en question soit réduit à quelques points de détails. Si, pour révéler le fond de leur formalisme, le « mécanisme » de la transformation opérée par le Grand Sanhédrin est « juif », aucun maillon ne manque et une chaîne continue relie ce qui est antérieur au Grand Sanhédrin à ce qui lui est postérieur, et donc redevable. Le syllogisme est bien connu : tout ce qui s’opère conformément à la halakha est l’expression fidèle du judaïsme, or les transformations introduites par le Grand Sanhédrin sont fondées sur la halakha, donc ces transformations du monde juif et leurs résultantes expriment le même judaïsme, la même tradition rabbinique. La majeur étant acceptée par tous, il ne leur restait plus qu’à démontrer la mineure. C’est dans une telle entreprise que s’est lancé M.C. Touati, dans un article traitant des décisions du Grand Sanhédrin du point de vue du droit rabbinique et qui fait depuis autorité en la matière. Disons d’emblée que, si l’enjeu essentiel de cette affaire nous semble bien d’ordre juridique, nous ne sommes pas près de croire que ce juridisme-là ait valeur halakhique. Cette question, on l’aura compris est l’élément déterminant de toute appréciation de l’œuvre napoléonienne en matière juive. Il est donc important de rapporter les conclusions de M. Touati et de les discuter. Il écrit :

Ce qu’a fait le Grand Sanhédrin, il ne l’a pas fait en obéissant servilement et obséquieusement aux ordres de l’Empereur : la vigueur des discussions sur certains articles des décisions doctrinales le montre, et surtout l’article sur les mariages mixes. Le Grand Sanhédrin a fondé toutes ses décisions sur la halakha en l’interprétant souvent avec hardiesse et une vive intelligence des transpositions à opérer dans des circonstances exceptionnellement neuves. Et aussi bien cette hardiesse que ces transpositions ne sont pas très différentes de celles qui ont fait les grandes taqanoth (ordonnances) du Moyen Age qui ont permis aux communautés juives de vivre. Le Moyen Âges n’a-t-il pas montré une belle audace en transférant aux dirigeants des communautés (qahal) et aux cours rabbiniques ( Batté-dinim) les prérogatives du roi d’Israël et de l’antique Grand Sanhédrin et en leur conférant des pouvoirs qui peuvent parfois sembler exorbitants ? N’a-t-il pas développé avec discernement et vigueur le principe dina démalkhouta dina (7) sans jamais stagner dans le passéisme ? (8)

A lire les propos de M. Touati, le Grand Sanhédrin n’a rien à envier aux cours rabbiniques médiévales et il est leur digne continuateur dans le monde moderne. A ce titre, ses décisions feraient pendant aux lois promulguées à l’époque médiévale, avec pour seule différence une « adaptation du judaïsme à la situation nouvelle créée par la Révolution française et l’Empire. J’avoue mon trouble : comment un épisode aussi contesté que l’a été- et qui l’est encore- le Grand Sanhédrin de Napoléon peut-il susciter un jugement d’orthodoxie aussi péremptoire. M. Touati affirme que « le Grand Sanhédrin a fondé toutes ses décisions sur la Halakha » Pourtant il écrivait lui-même quelques pages auparavant que l’usage qu’ont faites membres du Grand Sanhédrin du principe talmudique dina démoulkhouta dina est :

Une sorte de passage à la limite : il s’agissait d’en faire une règle générale et absolue qui entraîne l’abrogation totale de toute la législation civile du Judaïsme et qui frappe de caducité un tome entier du Choulhan Aroukh le Hochène Michpat.

Si c’est là se fonder sur la Halakha, il faut espérer que peu de gens et de décisions se fonderont jamais sur elle ! Il invoquait encore, sur le même point, le patronage de « Mendelssohn lui-même » dont, disait-il, « on ne peut sous- estimer l’influence sur le Grand Sanhédrin » (10) Mais l’avis de Mendelssohn aussi grands soit-il a-t-il quelque pertinence pour trancher la halakha Répondre par l’affirmative serait faire preuve de la même « hardiesse » que les membres du Grand Sanhédrin.

Les conjugaisons du verbe « encadrer »

En ne voyant dans les transformations introduites à l’époque napoléonienne que la continuation de la hardiesse interprétatives des rabbins médiévaux, Monsieur Touati inscrit la situation actuelle du judaïsme français dans le prolongement idyllique du judaïsme médiéval ; ce qu’il avance avec assurance est une double assimilation : celle du Grand Sanhédrin avec Battéi dinim (tribunaux) antérieurs et celle du Juif français contemporain à ses ancêtres médiévaux. A ceux qui se demanderaient ce qu’il en est de notre temps, M. Touati répond sans ambiguïté qu’il ressemble comme deux gouttes d’eau aux temps antérieurs. Avant de discuter le délai de cette thèse, nous ferons deux remarques générales fort simples, qui n’ont pu échapper à personne. Passons sur une éventuelle comparaison entre l’époque présente et un passé trop souvent mythifié, il reste ceci, que chacun peut constater ; le Grand Sanhédrin est le dernier tribunal juif réuni en France qui eut à statuer sur des points d’importance. Et, depuis son passage, aucun tribunal de ce genre ne peut plus statuer pour l’ensemble des Juifs de France sur des points comparables- c’est ce que M. Touati nommait « l’abrogation totale de la législation civile du Judaïsme ». Sur tout ce territoire, il ne reste que quelques dayanim (juges) s’occupant d’affaires strictement privées et les Battei Dinim (tribunaux) consistoriaux qui ont les attributions que l’on sait. Plutôt que de poursuivre idéalement l’œuvre des Rabbins médiévaux, le Grand Sanhédrin paraît au contraire clore une époque et enterrer définitivement la hardiesse et l’intelligence des interprétations rabbiniques, réduites désormais à n’être qu’un exercice scolaire. Une fois la « législation civile du judaïsme » abrogée, il ne reste plus aucun moyen de réunir de nouveaux battéi dinim de l’envergure du Grand Sanhédrin ni d’apporter la moindre interprétation juridique nouvelle du droit rabbinique. La « hardiesse » des membres du Grand Sanhédrin est celle des démolisseurs, et le parallèle avec les exégètes médiévaux est déplacé. La conséquence est grave : en otant au judaïsme les moyens juridiques de son renouvellement, ils ont figé le monde juif dans la forme qui est encore la nôtre, et qui, est-il besoin de le dire, ressemble davantage à un fossile qu’à un être vivant.

La seconde remarque est aussi évidente, il suffit de lire les arrêtés du Grand Sanhédrin. Par ses décisions doctrinales, cette prestigieuse assemblée a transformé en « devoir religieux », en « ordonnance rabbinique » les points cruciaux du code civil napoléonien acculant ainsi les juifs de France à s’intégrer et à « intégrer » les éléments essentiels qui ont constitué l’Etat français dans sa version la plus autoritaire, celle que l’on a connu encore récemment sous la forme « Travail, famille, Patrie ». Il vaut la peine, pour s’en convaincre, de citer partiellement l’article 6 :

Le grand Sanhédrin déclare : qu’il est du devoir religieux pour tout israélite né et élevé dans un Etat ou qui en devient citoyen par résidence ou autrement, conformément aux lois qui en déterminent les conditions, de regarder le dit Etat comme sa patrie […] Tout l’oblige ( l’israélite) à ne point isoler son intérêt de l’intérêt public, ni sa destinée, non plus que celle de sa famille, de la destinée de la grande famille de l’Etat : il doit s’affliger de ses revers, s’applaudir de ses triomphes et concourir par toutes ses facultés au bonheurs de ses concitoyens (11)

Ou encore la fin de l’article

Le Grand Sanhédrin […] ordonne à tous les Israélites […] de rechercher et d’adopter les moyens les plus propres à inspirer à la jeunesse l’amour du travail et à le diriger vers l’exercice des arts et des métiers ainsi que des professions libérales, attendu que ce louable exercice est conforme à notre sainte religion, favorable aux bonnes mœurs, essentiellement utile à la patrie, qui s’aurait voir dans des hommes désoeuvrés et sans état que de dangereux citoyens. Invite en outre le grand Sanhédrin les Israélites […] à acquérir des propriétés foncières, comme un moyen de s’attacher davantage à leur patrie.

Citons encore, dans la même veine : l’obligation pour tout Juif de considérer ses concitoyens français comme des frères (14), l’obligation pour tout Juif né en France de regarder l’Etat français « comme sa patrie , de la servir, de la défendre, d’obéir aux lois et de se conformer, dans toutes ses transactions, aux dispositions du code civil (15) » , de faire tout ce qui dépendra de nous pour acquérir l’estime et le bienveillance de nos concitoyens français (16) etc. A ces arrêtés s’ajoute un élément qui touche au plus près l’aspect essentiel de l’intégration des Juifs à l’Etat français, et sur lequel nous reviendrons : le régime matrimonial. (7) Si l’on fait le bilan de ces décisions, on s’aperçois que l’ensemble de la vie des Juifs, en tant qu’individus, est encadrés par le code civil : mariage, divorce, service militaire, activité professionnelle,etc. Rappelons que la question de Napoléon était la compatibilité du code civil et de la tradition rabbinique ; le Grand Sanhédrin a répondu en donnant à la Tradition juive, sur tous ces points, le visage du code civil, de l’esprit laïque et du nationalisme. Depuis le mariage civil jusqu’à l’amour de la patrie, ce sont les données idéologiques élémentaires sur lesquelles repose l’Etat français qui sont désormais prescrites aux Juifs au titre de la « loi rabbinique »

D’une police oubliée

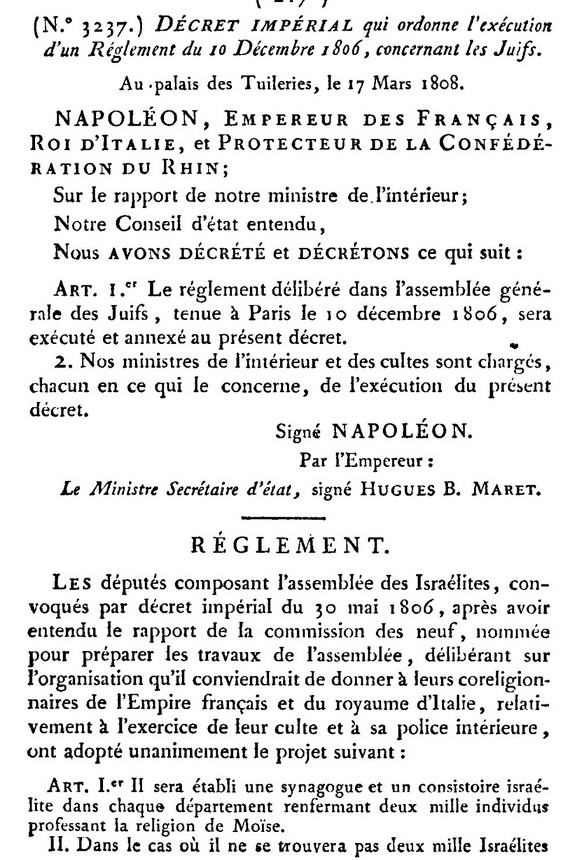

Mais l’affaire ne s’est pas arrêtée là. Dans la foulée, Napoléon y ajouta le monde d’encadrement collectif qui est resté le nôtre : la structure consistorial, dont on semble avoir oublié aujourd’hui qu’elle fut l’œuvre exclusive de Napoléon et de son ministère des cultes. Il faudrait être un peu naïf pour voir dans cette « mise en ordre » du monde rabbinique une enveloppe formelle recouvrant l’antique contenu d’un Judaïsme demeuré inchangé. D’ailleurs, peu de gens s’aventurent sur ce terrain et les textes de lois que nous allons rapporter sont étrangement ignorés de nos contemporains, quand ils ne sont pas tout simplement passés sous silence (18) . Dans quel but explicite Napoléon a-t-il, en effet, structuré le monde rabbinique ? Uniquement. Prenons la peine de citer longuement les principaux articles du « Règlement annexé au décret impérial du 17 mars 1808 (9) »

Article 12 : Les fonctions du consistoire seront : I° de veiller à ce que les rabbins ne puissent donner, soit en public, soit en particulier, aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux réponses de l’assemblée converties en décisions doctrinales par le Grand Sanhédrin ; 2° de maintenir l’ordre à l’intérieur des synagogues, surveiller l’administration des synagogues particulières, régler la perception et l’emploi des sommes destinées aux frais du culte mosaïque , et veiller à ce que, pour cause ou sous prétexte de religion, il ne se forme, sans une autorisation expresse, aucune assemblée de prière ;3° d’encourager, par tous les moyens possibles, les Israélites et la circonscription consistoriale à l’exercice des professions utiles et faire connaître à l’autorité ceux qui n’ont pas de moyens d’existence avoués ; 4° de donner chaque année, à l’autorité, connaissance du nombre de conscrits israélites de la circonscription (20)

ARTICLE 21 : Les fonctions de rabbins sont : 1° d’enseigner la religion ; 2° la doctrine renfermée dans les décisions du Grand Sanhédrin ; 3° de rappeler, en toute circonstance, l’obéissance aux loix, notamment et en particulier à celles relatives à la défense de la patrie, mais d’y exhorter plus spécialementencore tous les ans, à l’époque de la circonscription, depuis le premier appel de l’autorité jusqu’à la complète exécution de la loi ; 4°- de faire considérer aux israélites le service militaire comme un devoir sacré et de leur déclarer que,pendant le temps où ils se consacreront à ce service, la loi les dispenses des observations qui ne pourraient point se concilier avec lui ; 5°- de prêcher dans les synagogues et réciter les prières qui s’y font en commun pour l’Empereur et la famille impériale ;6°- de célébrer les mariages et de déclarer les divorces, sans qu’ils puissent dans aucun cas y procéder que les parties requérantes ne leur aient bien et dûment justifié de l’acte civil de mariage ou de divorce (21)

ARTICLE 26 : Tout rabbin, qui, après la mise en activité du présent règlement, ne se trouvera pas employé et qui voudra cependant conserver son domicile en France ou dans le royaume d’Italie,(22) sera tenu d’adhérer, par une déclaration formelle et qu’il signera, aux décisions du Grand Sanhédrin. Copie de cette déclaration sera envoyée, par le consistoire qui l’aura reçue, au consistoire central (23)

De tous les articles que nous avons cités, il ressort à l’évidence que l’épisode du Grand Sanhédrin et son articulation consistoriale ne sont qu’une prise en main du destin des Juifs de France par l’administration impériale, dont les consistoires sont l’expression concrète. Quel rapport cela a-t-il avec la Halakha ? Où est passé ici le droit rabbinique ? Quelle comparaison peut-on faire entre ces rabbins destinés à gérer la politique napoléonienne dans les milieux juifs et les rabbins de l’époque médiévale qui étaient juges, exégètes, philosophes ou cabalistes ?

De la légitimité du Grand Sanhédrin au regard du droit hébraïque

Au regard de ces faits, il est surprenant de constater que le Grand Sanhédrin s’est qualifié lui-même d’assemblée légitime, « légalement assemblée » et dotée de « pouvoir qui lui sont inhérents (24) quand on sait que c’est Napoléon qui l’a constitué et que ses préfets ont choisi les membres qui devaient le composer. Il est tout aussi surprenant de voir que cette légitimité leur soit reconnue encore, plus d’un siècle et demi après les événements, et sans la moindre hésitation, par M. Touati. Ce sont ses arguments, particulièrement révélateurs par leurs silences et leurs lacunes, que nous voulons à présent examiner.

A la question : « Le Grand Sanhédrin doit-il être considéré comme un tribunal juif légitime, comme une cour rabbinique ? », M. Touati répond favorablement. Le premier argument qu’il avance, et qui est le moins contestable, est que même si l’appellation de « Grand Sanhédrin » est impropre pour qualifier l’Assemblée réunie par Napoléon, le titre n’importe pas puisque, comme l’indique Le Choulhan Aroukh : » C’est partout l’usage de considérer les autorités juives locales, dans leur ville, comme le Beth Din Hagadol (i.e. le Grand Sanhédrin) (25) » Dès lors , même si c’est l’empereur qui a qualifié de ce titre l’assemblée réunie par ses soins, cela n’entache en rien la valeur des décisions prises par celle-ci. En réalité, ce point ne peut être acquis que si, à défaut d’être véritablement un « Sanhédrin », l’assemblée constituait au moins un Beth Din ( cour rabbinique). Or c’est justement ce qui est en question ici. Le deuxième argument avancé par M. Touati rend compte d’un autre problème ; le choix des membres du Grand Sanhédrin, comme nous l’avons dit, a été effectué par l’administration impériale et cette assemblée ne s’est pas réunie de sa propre initiative, mais sur l’ordre de l’empereur. D’après M. Touati, le droit rabbinique a prévu ce cas et il explique que lorsqu’un roi nomme un rabbin à la charge de dayane (juge), si la personne désignée est agréée par la communauté, si elle est digne de sa charge et suffisamment savante et intelligente pour l’exercer, la halakha reconnaît une entière valeur à ses décisions. C’est ce que déclare effectivement Rabbi Moché Isserles dans une addition sur le Choulhan Aroukh (Hochenn Michpath 3,4) (26) ainsi que plusieurs Responsa médiévales écrites par des halakhistes comptés parmi les plus éminents. (27) M. Touati conclut donc son argumentation par la figure « prestigieuse » de Joseph David Sinzheim, le Grand Rabbin de Strasbourg. (28) Sinzheim, en effet était le chef du Grand Sanhédrin, nommé à ce poste par l’empereur ; mais il était aussi un talmudiste réputé et reconnu à peu près unanimement par ses coreligionnaires. Les conditions étaient donc réunies pour que le Grand Sanhédrin, même dominé par la haute stature de Napoléon, soit une assemblée légitime au regard du droit rabbinique et pour que ses décisions ne soient pas entachées de nullité.

En concluant ainsi, M. Touati a fait l’économie d’une difficulté singulièrement grave, car il ne viendrait à l’esprit à l’esprit de personne de prétendre que tous les membres du Grand Sanhédrin étaient compétents en matière dedroit rabbinique. Ne serait-ce que parce qu’un bon tiers d’entre eux étaient des « laïcs » ! Abraham Furtado, par exemple, l’une des figures les plus célèbres du Grand Sanhédrin et qui fut parmi ceux qui ont le plus œuvré à ses décisions, s’est vu qualifié récemment d’ « exemple d’un des premiers Juifs modernes assimilés » et l’on s’accorde pour le décrire comme « très déjudaïsé et très proche des assimilateurs (30) », c'est-à-dire comme n’ayant à peu près aucune connaissance de la Halakha. De l’avis de ses collègues du Grand Sanhédrin, « on voyait bien qu’il n’avait appris la Bible que de Voltaire » (31) Or Abraham Furtado fut le président de l’assemblée des notables qui a préparé toutes les réponses du Grand Sanhédrin, et derrière lui se sont rangés les « laïcs » et un certain nombre de rabbins (32) Sans même entrer dans le détail des influences et des pressions exercées entre rabbins et laïcs, la seule présence des membres de cette sorte dans l’assemblée du Grand Sanhédrin constitue en soi un motif d’invalidation. Car, du point de vue de la Halakha, c’est l’association de personnes comme Sinzheim avec des personnes incompétentes et des partisans de l’assimilation que la tradition juive qualifie volontiers de réchaïm : impies, qui met gravement en cause la légitimité du Grand Sanhédrin.

Au-delà de mots, comme le veut M. Touati, pour mettre en œuvre de telles décisions, le Grand Sanhédrin se doit d’être au moins un beth din (cour rabbinique) ; or les lois régissant la composition d’un Beth Din sont très strictes, très précises et fixées depuis longtemps. Ouvrons, en effet, le Michné Torah, l’œuvre codificatrice de Maïmonide ; on peut y lire, dans le sefèr choftim ( Livre des Juges) les lois suivantes :

Il est interdit à un homme sage de siéger dans un tribunal tant un tribunal tant qu’il ne sait pas avec qui il va siéger, de peur qu’il ne s’associe avec des hommes qui ne sont pas probes (hagounim) et qu’il ne fasse partie d’une » conjuration de traîtres » au lieu de faire partie d’un tribunal (Hilkhot Sanhédrin 2 : 14)

Et plus loin :

Qui n’est pas digne d’être juge, soit parce qu’il ne sait rien, soit parce qu’il n’est pas probe […] et auquel l’Exilarque (i.e. la plus haute autorité juive) a donné permission (d’exercer la justice) ou auquel un tribunal a, par erreur, conféré une telle permission, la permission qu’il a reçue ne vaut strictement rien pour lui tant qu’il n’en est pas digne (ibid.4 :15) (34)

Quelques siècles après Maïmonide après Maïmonide, Rabbi Yossef Karo reformule l’ensemble dans le Choul’han Aroukh :

Il faut que tous ceux qui siègent au Beth Din soient des gens savants ttalmidé hakhamim) des personnes convenables (Réouyim) et il est interdit à un homme sage de siéger dans un tribunal tant qu’il ne sait pas avec qui il siège, de peur qu’il ne prenne place avec des hommes qui ne sont pas probes, car si cela arrivait, il ferait partie d’une « conjuration de traîtres » et non d’un Beth din ( Hochèn Michpat 3,4)

Et encore :

Un juge qui sait que son collègue est un voleur ou un impie (Racha) ne doit pas s’associer avec lui (ibid, 7 :10)

Pour que l’assemblée promue au titre de Grand Sanhédrin prenne tout son relief au regard de la Halakha, il vaut maintenant la peine de citer l’avis de Sinzheim lui-même portait sur ses collègues :

Tout ceux que les journaux appellent rabbins sont loin de l’être, et il y en a parmi eux qui ne savent même pas l’hébreu (36)

Tirons donc les conclusions qui s’imposent à partir de ces textes et des divers témoignages portés sur les membres du Grand Sanhédrin ; cette assemblée, malgré son illustre qualificatif de Sanhédrin, ne peut même pas être qualifiée de Beth din ; et toutes les décisions prises par elle, au nom supposé de la loi juive, peuvent être tenues, du fait de la présence en son sein d’ignorants et de réchaïm, pour nulles. Et tout ce qui émane d’elle est, au regard du droit rabbinique, invalidé de ce simple fait. Un dernier mot sur ce point :même ceux qui, par bonne ou mauvaise foi, argueraient que la compétence et la piété des membres du Grand Sanhédrin sont, en dernier ressort, une affaire d’appréciation personnelle devraient reconnaître de toute façon que, sur cette base, la porte est ouverte à la contestation de toutes les décisions doctrinales du Grand Sanhédrin. Il suffit pour cela que la question puisse être, en droit, posée.

La raison du plus fort et sa récupération théorique

Cette affaire recèle encore au moins une autre difficulté d’envergure et que M. Touati, comme d’autres savants d’ailleurs, font mine de ne pas remarquer. Tous les historiens sérieux s’accordent, en effet, aujourd’hui pour reconnaître le caractère très autoritaire de la politique napoléonienne à l’égard des Juifs et la toute-puissance dont disposait l’empereur à cette époque (37) – ce qu’un auteur du siècle dernier qualifiait d’un mot qui est resté : « La volonté de fer de Napoléon (38) » De fait, la pression exercée par l’Empire sur la tenue des débats du Grand Sanhédrin a été considérable. Napoléon n’a pas seulement donné au nom du Grand Sanhédrin, il n’a pas seulement choisi ou fait choisir ses membres et nommer leur président ; soit directement, soit par l’intermédiaire de ses commissaires, il a convoqué administrativement ladite assemblée, il lui a imposé les sujets de ses débats sous la forme des questions déjà évoquées, il a fixé le lieu et l’époque de sa réunion, il a décidé des horaires des séances, il a choisi les costumes que ses membres devaient porter et il est même allé jusqu’à condamner l’absentéisme (39) Ces détails sont accablants et ils font songer à une triste mascarade, au point que le Grand Sanhédrin fait plutôt figure de mise en scène et de paravent destinés à donner une coloration juive à la politique impériale (40) de là à penser que les décisions du Grand Sanhédrin ne sont que l’expression de la contrainte exercée par le pouvoir politique, il n’ y a qu’un pas, franchi déjà par plusieurs auteurs. La seule chose qui empêchait de faire ce dernier pas est la résistance du Grand Sanhédrin et ses manœuvres pour échapper aux diktats impériaux, en particulier sur la question des mariages mixtes. On sait que Napoléon voulait imposer aux Juifs qu’un mariage sur trois soit un mariage mixte. Le résultat a été différent et la majorité des membres du Grand Sanhédrin ne l’a pas suivi dans cette voie. Toutefois, si l’on s’en tient aux procès-verbaux de l’assemblée, on s’aperçoit que c’est là le seul point sur lequel la volonté impériale a dû reculer. Nous reviendrons sur cette question.

Pour tous les autres articles, en revanche, on assiste à un « miracle » d’une importance théologique considérable : les desiderata politiques de l’empereur sont transformés à chaque séance de l’assemblée en « devoir religieux », en « ordonnance rabbinique », en « vérité éternelle »en « devoir sacré ». Cette mutation de la raison du plus fort en droit divin me paraît l’aspect le plus impressionnant des procès-verbaux, en même temps que la caractéristique des décisions, doctrinales justement, du Grand Sanhédrin au regard des temps antérieurs. Car il n’était aucunement nécessaire d’entériner religieusement les dispositions du code civil et les ambitions impériales. Par définition, la pression politique se suffit à elle-même, et l’empire avait la force d’imposer sa loi aux Juifs sans le concours des rabbins. Puisque toutes les décisions prises par le Grand Sanhédrin pouvaient l’être directement par l’administration impériale- et, si l’empereur avait eu le désir de « tâter le terrain » auparavant, l’Assemblée des notables, lui suffisait- puisque, de toute façon, elles sont l’expression de la politique impériale, pourquoi aller chercher un appui dans la Halakha ? En soi, la pression politique n’est pas une nouveauté, et les rois ont toujours agi comme bon leur semblait envers les Juifs, au gré de leurs intérêts. Ces pressions, cependant, n’avaient envers les Juifs, au gré de leurs intérêts. Ces pressions, cependant, n’avaient jamais caché leur visage et leur nom, ni revêtu les oripeaux de la tradition juive. En d’autres termes : depuis toujours, la force des rois l’avait emporté sur celle de la Torah, mais dans les faits seulement, pas de droit. Or, en 1807, si l’on s’en tient aux déclarations du Grand Sanhédrin et à ses litanies politico-religieuses, c’est de droit semble-t-il que Napoléon aurait imposé le code civil aux Juifs. C’est aussi ce que nos contemporains répètent à loisir, sous la rubrique « des droits accordés aux Juifs » sans remarquer, tant la chose est devenue banale, qu’il n’a de « droit » que d’après le code civil.

Je ne sais quelle était la volonté réelle de Napoléon ; la réponse réside peut-être déjà dans les mots ; c’est le code civil que l’Empire veut imposer et, e, fidèle héritier de la Révolution française, il sait que le droit a besoin d’un autre pour s’imposer et fonctionner comme foi. En revanche, la façon dont ce « miracle » de la transmutation d’un droit en un autre, du code civil en devoir religieux, s’est introduit et a fonctionné au sein des décisions doctrinales du Grand Sanhédrin ressort avec évidence, elle est même proclamée ; il s’agit d’un usage tout à fait spécial du principe talmudique dina démalkhouta dina : » la loi du royaume est la loi entendu au sens d’une soumission aux lois de l’Etat et d’une reconnaissance de la loi civile par la loi religieuse.

M. Touati, dans sa contribution déjà été cité, a consacré deux chapitres à cette question. Malheureusement, il manque l’essentiel et ses propos touchant « l’abrogation de toute la législation civile du judaïsme » ont déjà été rapportés. M. Touati semble en particulier oublier que le principe dina démalkhouta dina ne vaut que pour les diné mamonoth : les lois régissant les biens, leur propriété et leur vente, ainsi que le domaine de la fiscalité et des taxes royales, et qu’il n’a jamais eu pour champ d’application les diné néfachoth : les lois régissant les personnes (vol, meurtre, etc.) ni les questions de mariage et de divorce comme le dit explicitement la Michna Guittin 1,5 ( 10b) et comme le confirment les commentaires de Rachi et du Tossafot Rid sur place. Ajoutons que, lorsque ce principe est évoqué à propos de la nomination d’un juge rabbinique par le pouvoir royal, c’est en tant que tel que ce juge exercera ses fonctions selon les lois rabbiniques. Mais, dans le cas du Grand Sanhédrin, Napoléon n’était pas censé nommer les juges rabbiniques, mais troquer la loi rabbinique contre le code civil, ce qui est sans commune mesure. Le thème du « passage à la limite », cher à M. Touati, me paraît largement débordé (41)

Le sacre du code civil.

Le principe de la soumission aux lois de l’Etat est au cœur de la démarche du Grand Sanhédrin, c’est sa « pierre de touche », le fonctionnement dont il tire sa légitimité et à partir duquel il élabore son discours normatif. Comme tous les fondements à vocation juridique, il est formel et axiomatique : une fois posé, toutes les réglementations particulières en découlent avec la force de la nécessité mathématique. Annoncé dès le préambule et repris en tête des premiers articles, il est, selon ses différentes acceptions et ses niveaux de signification- de la simple obéissance aux lois jusqu’à leur adoration et leur culte dans le sacrifice de sa vie pour les défendre- au carrefour de toutes les décisions du Grand Sanhédrin. L’énoncé de ce principe de soumission à l’Etat a reçu, semble-t-il, la forme suivante. On commence par poser une distinction de nature entre les domaines politique ou civil et religieux.

La loi divine […] contient des dispositions religieuses et des dispositions politiques. Les dispositions religieuses sont par leur nature absolues et indépendantes des circonstances et du temps. Il n’en est pas de même des dispositions politiques, c’est è dire de celles qui constituent le gouvernement et qui étaient destinées à régir le peuple d’Israël dans la Palestine, lorsqu’il avait ses rois, ses pontifes et ses magistrats. Ces dispositions politiques ne sauraient être applicables depuis qu’il ne forme plus un corps de nation. En consacrant cette distinction déjà établie par la tradition, le Grand Sanhédrin déclare

un fait incontestable (42)

Mais, paradoxalement, aussitôt posée, cette distinction se résorbe et les domaines civil et religieux se renouent pour former un ensemble solidaire ; l’obéissance aux lois civiles et politiques de l’Etat français constituerait un impératif religieux :

En vertu des droits que nous confèrent nos lois sacrées et qui déterminent que dans l’assemblée des docteurs du siècle réside essentiellement la faculté de statuer (43) […] nous procéderons dans l’objet de prescrire religieusement l’obéissance aux lois de l’Etat en matière civile et politique. (44)

Et ailleurs :

Le Grand Sanhédrin […] pénétré du principe généralement consacré en Israël que la soumission aux lois de l’Etat en matière civile et politique est un devoir religieux, etc.(45)

Et encore :

Il est de principe religieux de se soumettre aux lois civiles de l’Etat (46)

Enoncé dans ses propres termes, le projet de Grand Sanhédrin consisterait à prendre acte de la disparition de la « constitution civile » des Hébreux dans un premier temps et à la remplacer par le code civil napoléonien dans un deuxième temps, l’Etat français prenant désormais la place de l’Etat juif » antique (47). Puis, dans un troisième temps, ayant pris la place de la loi civile originellement comprise dans la « loi divine », le code civil recevrait les mêmes prérogatives que son prédécesseur rabbinique et serait prescrit aux Juifs à titre de… devoir religieux et de la loi divine. Dans l’esprit du Grand Sanhédrin, il s’agit purement et simplement d’une substitution ; et aussitôt celle-ci opérée, la bouche est refermée qui nous renvoie à la loi divine, un instant entrouverte. Pour prendre un exemple significatif de la façon dont fonctionne cette substitution, voyons l’article 2 concernant les divorces. L’énoncé générique est le suivant ;

La répudiation permise par la loi de Moïse n’est valable qu’autant qu’elle opère dissolution absolue de tous les liens entre les conjoints, même sous le rapport civil (48)

Le divorce, tel qu’il est stipulé dans la loi de Moïse, n’est donc valable qu’après le divorce civil ; autrement dit, le divorce « administratif » prononcé devant un tribunal devient la condition préalable au divorce nommé, de ce fait, « religieux » et fait désormais partie intégrante du divorce rabbinique. A telle enseigne que la répudiation civile devra être prononcée avant la répudiation religieuse, pour que cette dernière ait plein effet.

Cette substitution, qui donne la préséance au code civil tout en l’intégrant dans la loi mosaïque, engendre, en réalité, de graves difficultés à l’intérieur du langage normatif dont une le Grand Sanhédrin. On les voit pointer ici sous les traits du double divorce : civil d’abord, religieux ensuite. En un mot, le divorce, chose une, a été cassé en deux par la distinction du civil et du religieux, laquelle engendre de force un domaine civil qui n’a jamais existé dans la tradition rabbinique. Du coup, un même acte reçoit une double forme juridique qu’on se contente de disposer dans un certain ordre, mais que le langage rabbinique ne peut plus énoncer. J’en veux pour preuve la logorrhée qui est censé formuler la loi telle que le prescrit le Grand Sanhédrin en matière de divorce.

Dorénavant, nulle répudiation ou divorce ne pourra être fait selon les formes établies par la loi de Moïse, qu’après que le mariage aura été dissous par les tribunaux compétents (sic), et selon les formes voulues par le code civil (49).

On voit que seul le code civil peut s’y retrouver, puisque de son point de vue le divorce religieux n’existe tout simplement pas (sinon à titre de délit, s’il est pratiqué avant sa version civile). A ses yeux, il n’y aura jamais qu’une seule forme de divorce, la sienne. Mais comme la loi civile a été consacrée religieusement et couverte de l’autorité rabbinique par le principe de la soumission aux lois de l’Etat, cette vérité du code civil devient celle de la loi religieuse. On pourrait croire, si on a la vue courte et tel semble être le cas des membres du Grand Sanhédrin, qu’il ne s’agit que de décomposer le divorce en deux moments complémentaires et soigneusement ordonnés : le divorce effectif étant obtenu lorsque ont été parcourues les deux étapes. Mais, en réalité, ces deux « morceaux » de divorce n’ont pas la même valeur : la partie religieuse devient l’appendice de la partie civile qui a préséance, y compris dans les formes de sa normativité. Car c’est la norme juridique du code civil qui fonde désormais l’acte juridique du divorce. Le divorce civil, en effet, ne peut être prononcé qu’au regard d’un motif que le code civile tient pour valide : et si le divorce « religieux doit attendre l’obtention du divorce civil pour être prononcé, cela signifie que la normativité rabbinique ne s’exerce plus et qu’elle est réduite désormais à « enregistrer » religieusement l’acte civil, rien de plus. Du coup, pour ne pas avoir à énoncer cette vérité, le Grand Sanhédrin en est réduit au charabia juridique qui voudrait faire croire qu’il peut exister deux formes simultanées de divorce, c’est à dire deux normativités s’exerçant sur un même acte, ce qui est évidemment insensé (50)

Le comble est atteint lorsque est abordé l’article des mariages. Le Grand Sanhédrin, fidèle à lui-même, commence par reconduire le principe de préséance de l’acte civil sur l’acte religieux, puis il ajoute :

Il est d’obligation relieuse pour tout israélite […] de regarder désormais les mariages civilement contractés comme emportant l’obligation civile 551)

Tout cela pour dire que l’Israélite est obligé religieusement de contracter aussi et d’abord un mariage civil. Mais la formulation est étrange, car, d’après le principe général de soumission à l’Etat, le Grand Sanhédrin aurait dû dire que les Israélite doivent « regarder désormais les mariages civilement contractés comme emportant obligation religieuse » la difficulté rencontrée par le Grand Sanhédrin s’éclaire lorsqu’on regarde la clause qui accompagne cet article et à laquelle Napoléon tenait tant- les mariages mixtes :

Les mariages entre Juifs et Chrétiens, contractés conformément aux lois du code civil, sont obligatoires et valables civilement et, bien qu’ils ne soient pas susceptibles d’être revêtu des formes religieuses, ils n’entraîneront aucun anathème. (52)

On s’est beaucoup battu autour de cet article, tant durant les débats qui lui ont donné naissance qu’aux époques ultérieures. Nous resterons, pour notre part, sur le plan de sa signification juridique au regard des principes clairement affichés. Manifestement, les membres de cette assemblée ont voulu se sortir d’un mauvais pas, ce qui les a conduits à tenir le même langage pour les mariages civils contractés entre Juifs et les mariages mixtes. Malheureusement, leur recul n’est que verbal et l’issue qu’ils ont cru trouver est parfaitement rocambolesque. En effet, aux yeux de l’Etat, un mariage civil entre Juifs et non-Juifs est tout aussi valide qu’un mariage civil entre Juifs. En fonction du principe de soumission aux lois de l’Etat.- c'est-à-dire à sa normativité, ici l’indifférence des personnes- ces deux mariages devraient être également valides aux yeux de la loi rabbinique. Et c’est bien ce qui nous est dit, même si le Grand Sanhédrin répugne à le dire et s’enferme dans son psittacisme selon lequel le mariage civil emporte obligation civile. Car la situation est claire : ceux qui sont ainsi interrogés par Napoléon sont censé parler eu nom de la tradition juive. Ils ne sont pas appelés à se prononcer sur la valeur « civile »d’un acte quelconque mais sur sa valeur « religieuse » au regard de la loi rabbinique ! Au détour de la redondance de la forme « le mariage civil emporte obligation civile »Dans la bouche des rabbins se révèle crûment la consécration du code civil dont il est question dans toute cette affaire, qui prend ici une allure surréaliste. Dans les autres cas, en effet, de divorce, de polygamie ou de mariage entre Juifs, le Grand Sanhédrin pouvait penser étayer son principe de soumission aux lois de l’Etat en intégrant les actes civils dans la loi de Moïse car ces actes pouvaient être relayés concrètement par un acte ou une obligation religieuse.

Jusque là l’illusion d’un accord entre les lois de l’Etat et les lois rabbiniques pouvait être maintenue, et le Grand Sanhédrin pouvait passer par une entreprise de tractations au plus haut niveau. Mais dans le cas des mariages mixtes, il y a interdiction religieuse ! Quelle est donc la « valeur civile » d’un tel mariage au yeux de la tradition rabbinique ? La question elle-même est insensée, et la réponse, tout aussi absurde, du Grand Sanhédrin apparaît comme une façon de sauver le principe de soumission aux lois de l’Etat, au moment même où il aurait dû se briser.

Le Judaïsme français appendice de l’Etat

Il n’est pas utile d’examiner, pour l’heure, les autres arrêtés de cette assemblée, on aura compris que celle-ci n’en est pas à une contradiction près pour entériner la soumission des Juifs à l’Etat, c’est-à-dire consacrer le code civil. Cette démarche, cependant, ne doit pas être perçue naïvement ; les membres du Grand Sanhédrin ne sont pas seulement livrés à la pression politique de l’Empire et obligés de s’y soumettre. Cette donnée, on l’a remarqué, est une constante de l’histoire juive. En avalisant la puissance civile et en la couvrant de l’autorité religieuse, le Grand Sanhédrin fait plus que s’asservir lui-même : il accapare en retour une partie de la puissance civile qu’il a légitime.Consid2rons, en effet, la situation qui était celle de cette assemblée : appelée à entériner le code civil au nom de la tradition juive, ses décisions doctrinales prétendent en réalité à un double effet : elles veulent constituer pour les Juifs une obligation à la fois religieuse et civile. Il faut, à nouveau, ne pas être dupe du langage pseudo rabbinique et du galimatias juridique du Grand Sanhédrin, qui semble ne connaître que l’obligation religieuse. Car celle-ci, comme nous avons voulu le montrer, ne recouvre qu’une seule signification, sans cesse réitérée : la soumission à l’Etat. Ainsi, dans les faits, ces arrêtés auront force de loi aux yeux de la puissance civile, qui fera de ces décisions le fondement juridique de l’intégration des Juifs dans la nation. Si bien que les Juifs seront, par la suite, obligés civilement de se soumettre aux décisions de l’assemblée. (53) Les textes constitutifs de l’organisation consistoriale, que nous avons cités, sont là pour en témoigner. Dans le principe, cela signifie que la puissance civile et politique, l’Etat, a avalisé à son tour les décisions du Grand Sanhédrin et les a consacrées selon son mode propre en leur donnant force de loi dans le cadre civil. Arrêtons-nous sur ce point : convoquée et mise à la question par l’autorité politique, l’assemblée du Grand Sanhédrin a couvert cette autorité de celle de la tradition rabbinique ; mais, du même coup, pour avoir été appelé à légiférer par la puissance civile, le Grand Sanhédrin s’est trouvé investi d’une puissance civile conférée par l’Etat. Désignés, réunis, habillés, questionnés par l’Empire, les membres du Grand Sanhédrin n’ont constitué une assemblée qu’aux yeux de l’Empire qui les tenait dans sa main. Ainsi, en légitimant le pouvoir politique, le Grand Sanhédrin se légitime lui-même en tant que puissance civile, puisque son acte de naissance est purement civil.

Le principe qui donnera naissance ensuite à l’organisation consistoriale, est donc posé par le Grand Sanhédrin ; c’est lui qui donne sa légitimité à celle-ci. L’articulation du Grand Sanhédrin et de l’organisation consistoriale est un événement juridique et politique avant d’être un événement historique ; dans son fond, cette articulation exprime la double consécration qui se trame ici : les rabbins consacrant l’Empire et l’Empire reconnaissant une certaine force civile aux rabbins et les dotant d’une organisation hiérarchique conçue sur le modèle d’une Eglise gallicane. A nouveau ne nous y trompons pas : cette double consécration à lieu a lieu sous l’égide du pouvoir civil, lequel récupère l’autorité religieuse en l’insérant dans le cadre de la loi civile- les rabbins tirent désormais leur légitimité du pouvoir de l’Etat. Ainsi, lorsque, au cours des décennies suivantes, les rabbins consistoriaux exhorteront leurs fidèles au respect de l’Etat et à l’amour de la patrie, à un point qui paraîtrait aujourd’hui proche de la névrose, c’est en réalité leur propre légitimité qu’ils exalteront. On verra alors ces rabbins consacrer tour à tour les régimes politiques qui se succéderont à la tête de l’Etat et se chercher, à chaque bouleversement politique, une nouvelle source mythique de légitimité. Après la Restauration, par exemple, le Grand Rabbin du consistoire central, A. de Cologna, constatant l’inconvénient qu’il y a à tenir son droit d’un régime disparu, prétendra que l’émancipation des Juifs ne fut pas l’œuvre de la Révolution et de l’Empire, mais… celle de Louis XVI (54). En découle aussi l’attitude antirévolutionnaire et profondément réactionnaire du consistoire pendant tout le XIXem siècle (55). Seule la séparation de l’Eglise et de l’Etat, en 1905, donnera un coup d’arrêt à cette intimité du rabbinat et du pouvoir politique, mais sans toutefois modifier en profondeur les mentalités forgées dans ce creuset pendant un siècle. Car, dans les faits comme de droit, le Judaïsme français s’est constitué comme un appendice civilo-religieux de l’Etat. Rien d’étonnant à cela, c’est la règle de toute relation de vassalité, qu’elle soit médiévale ou moderne : en faisant acte d’allégeance à l’Empire, le Grand Sanhédrin reçut en retour, dans son articulation consistoriale, une partie de la puissance impériale, qu’il exerça en tant que vassal.

Le marquage juridico-théologique du monde juif

Si l’on veut essayer de résumer, approximativement, l’écart introduit dans le monde juif par l’intermédiaire du Grand Sanhédrin, il faut donc laisser de côté l’idée, saugrenue, d’une perte de souveraineté des communautés juives ; depuis bien longtemps celle-ci ne veut plus rien dire et elle s’est effacée devant le pouvoir de l’Etat, qu’il s’agisse d’un roi ou d’une république. La nouveauté propre du Grand Sanhédrin consiste dans la mutation du pouvoir même exercé par l’Etat sur les Juifs qui, désormais, ne se manifeste plus « de l’extérieur » mais « de l’intérieur ». Pour le judaïsme français cela signifie, nous l’avons noté, que le code civil fait entrée dans le monde juif et lui imprime sa marque. Mais cet aspect déborde largement le cadre français puisque comme l’a fait remarquer M. Touati, cet usage du principe talmudique dina démalkhouta dina : « la loi du royaume est la loi », dans le sens d’une soumission aux lois de l’Etat, vaut aussi pour l’Etat d’Israël actuel. (56) Ce qui naît juridiquement avec le Grand Sanhédrin, c’est, semble-t-il, le concept d’une puissance civile agissant au sein du monde juif et couverte par l’autorité religieuse, grâce à la substitution, que nous signalons, du droit rabbinique au profit de la loi de l’Etat.

Dans le cadre français, le « marquage » juridico-théologique du monde juif porte principalement sur tous les niveaux où se jouent la continuité et la perpétuation des Juifs et de la tradition rabbinique. Nous notions dès le début, qu’en validant le code civil en lieu et place de la loi juive régissant les rapports entre les hommes, le Grand Sanhédrin ôtait au judaïsme les moyens juridiques de son renouvellement dans ce domaine. En conséquence, l’évolution des rapports humains dans le monde juif va devoir refléter celle de l’histoire du droit français ; par là est mise à mal la communauté juive dans la forme spécifique de la socialité. Car la dissolution des communautés juives a été acquise dès que les rapports humains ont reflété la norme juridique occidentale, et l’idée même de communauté juive y a perdu tout sens et pour contenu, sinon à titre folklorique. De ce point de vue, la surenchère patriotique, à laquelle s’est livré le judaïsme français à la fin du XIXe siècle, c’est-à-dire au moment où la norme juridique occidentale semble avoir produit son effet sur le monde juif, ressemble fort à une délégation morbide, née de la disparition de la socialité juive. Et si nous qualifions ce marquage de « Théologique », c’est que le code civil, comme l’imaginent les naïfs, est bel et bien « tombé du ciel »- mais du ciel chrétien en l’occurrence. Je renvoie sur ce point aux travaux de P. Legendre, en particulier touchant la question de la soumission aux lois de l’Etat, qui fut le fondement des arrêtés du Grand Sanhédrin. (57) Tout porte à croire, en effet, que le monde juif, réfractaire jusque-là en grande partie au christianisme, a cru trouver dans la révolution de l’Empire l’occasion de s’intégrer au monde occidental sans se renier. Mais, en réalité, si l’on prête attention aux présupposés qui gouvernent la démarche du Grand Sanhédrin, on s’aperçoit que son principe de séparation du civil et du religieux à une origine scolastique certaine. Et ceux d’entre les modernes qui s’amusent à chercher dans les notions rabbiniques de Din et Horaa un précédent qui ferait pendant à ces notions (58) sont dupes de leur éventuelle traduction française et oublient l’essentiel : le clivage civil/religieux suppose à la racine un découpage du monde et de la société entre clercs et laïs vivant chacun sous un statut théologique et juridique propre. Est-il besoin de préciser que ce découpage n’a aucune pertinence dans la tradition rabbinique ? Le concept même d’une puissance civile interne au monde juif ne naît, nous l’avons dit, que d’une dissolution de la loi rabbinique. (59)

Le second domaine concerné de manière déterminante par les arrêtés du Grand Sanhédrin est celui du mariage et du divorce. Puisque, dans ce cas aussi, la normativité du code civil s’exerce à priori, un malaise similaire va se produire. Mais la problématique est cette fois beaucoup plus délicate ; car, si, en matière de rapports humains, l’idéal d’égalité et de justice affiché par le droit français a pu faire illusion, dans le domaine des relations conjugales, de la filiation, de la relation d’héritage, des motifs de divorce, etc. la rupture est totale. Aborder cette question dans le cadre de cet article est tout simplement impossible ; sur ce point, en effet, les champs juridiques et théologiques de la tradition rabbinique et du droit français ne se recouvrent absolument pas. (60) D’autant qu’en l’occurrence le code civil manifeste toute la vigueur de son héritage chrétien. Bornons-nous à remarquer que, pour l’écrasante majorité des Juifs, la relation sexuelle et l’engendrement, tels qu’ils ont été vécus, pensés et élaborer par la tradition rabbinique, de la halakha à la Cabale, ont été totalement balayés par leur tenant lieu occidental. Ce qui se manifeste jusque dans la symbolique actuelle des mariages juifs pratiqués à la synagogue. (59) S’étendre ici sur ce sujet n’est de toute façon pas souhaitable.

LES MAUX DE LA FIN

Si l’on veut, même à grands traits dessiner le portrait du judaïsme français contemporain, il est donc nécessaire d’en revenir à l’épisode du Grand Sanhédrin. Là, il devient clair que le « Judaïsme français » , dans son contenu et dans sa formulation, répète, sans y remédier, le galimatias juridique et théologique du Grand Sanhédrin, qui prétendit énoncer la consécration de l’Etat et de la nation dans une langue rabbinique qui répugne à le dire. Depuis lors, il ne me paraît pas que ce discours ait pris fin. (61)